Octubre ha sido designado como el Mes del Accidente Cerebrovascular (ACV), una oportunidad clave para reforzar la conciencia pública sobre esta condición neurológica que constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad adquirida en el mundo. En Chile, su impacto sanitario, social y económico sigue en aumento, lo que convierte al ACV en un problema prioritario de salud pública que exige una respuesta integral.

Cada año, alrededor de 40.000 personas en Chile sufren un ACV, y aproximadamente una persona fallece por esta causa cada hora (Ministerio de Salud de Chile, 2022). El ACV se encuentra entre las principales causas de muerte en hombres y mujeres mayores de 20 años, con tasas que aumentan considerablemente con la edad (Santander, Ramírez & Lavados, 2021).

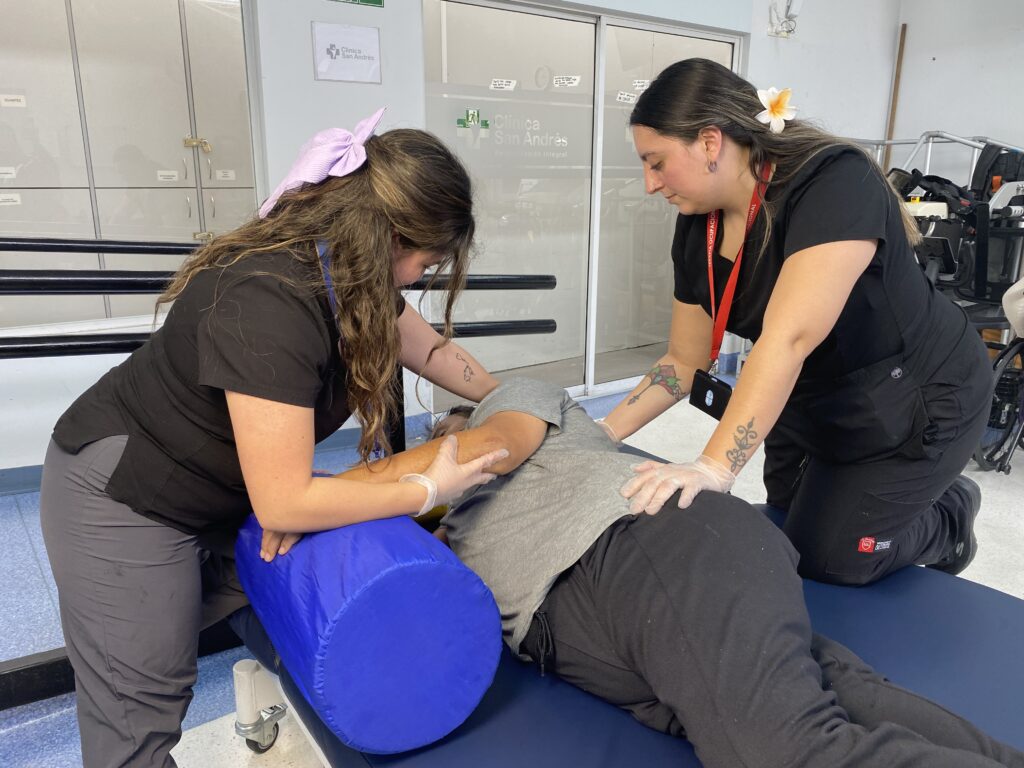

Más allá del impacto en la mortalidad, las secuelas del ACV representan un desafío significativo en términos de rehabilitación. Se estima que más de 30.000 personas quedan con algún grado de discapacidad cada año en Chile, y aproximadamente 10.000 pierden su autonomía funcional, requiriendo asistencia en actividades básicas de la vida diaria (Moya & Lavados, 2022). A los seis meses de haber sufrido un ACV, un porcentaje significativo de los pacientes presenta dificultades de motricidad, requiere ayuda para el autocuidado y reporta problemas emocionales como dolor, ansiedad o depresión (Lavados et al., 2017). Por esto, la necesidad urgente de contar con programas de rehabilitación neurológica integrales, como los que ofrecen centros especializados en neurorehabilitación.

En este contexto, cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del ACV, una fecha impulsada por la World Stroke Organization para visibilizar la importancia de la prevención, el reconocimiento temprano de los síntomas y el acceso oportuno a la atención médica especializada.

En este sentido el rol de la Comunidad Médica juega un papel muy importante, dado que un ACV no solo requiere atención en su fase aguda, sino también un enfoque integral que abarque prevención, educación y continuidad de cuidados:

- Prevención primaria: detección y control de factores de riesgo en la atención primaria.

- Capacitación continua: actualización en protocolos de diagnóstico y tratamiento agudo.

- Educación comunitaria: promover el reconocimiento precoz de síntomas en la población general.

Factores de riesgo: un desafío en prevención

El ACV es una condición prevenible en gran medida. Más del 80% de los casos se asocian a factores de riesgo en algunos casos, modificables:

• Hipertensión arterial: principal factor de riesgo y presente en más del 60% de los pacientes.

• Diabetes mellitus y dislipidemias, que aumentan el riesgo vascular.

• Tabaquismo y consumo nocivo de alcohol.

• Sedentarismo y obesidad, problemas crecientes en la población chilena.

Si bien el acceso a terapias farmacológicas y estrategias de control cardiovascular ha mejorado, persisten brechas significativas en la detección temprana y adherencia a tratamientos.

Impacto social y necesidad de rehabilitación

El ACV no solo representa una emergencia médica, sino también una condición con consecuencias a largo plazo para las personas afectadas, sus familias y los sistemas de salud. Las secuelas pueden variar desde leves alteraciones en el habla o la movilidad, hasta discapacidades severas que requieren rehabilitación prolongada e intervenciones interdisciplinarias.

El acceso oportuno a servicios de rehabilitación física, neurológica y psicológica mejora las posibilidades de recuperación funcional y calidad de vida post-ACV.

Compromiso institucional

El ACV representa un desafío creciente y multidimensional en Chile y en el mundo. Los avances en la atención aguda y la rehabilitación son significativos, pero la clave está en reforzar la prevención y la educación en todos los niveles de atención.

Como profesionales de la salud, estamos llamados a liderar este proceso, contribuyendo a disminuir la incidencia, mejorar la calidad de vida de los pacientes y fortalecer las redes de atención interdisciplinaria.

Durante el Mes del ACV, Clínica San Andrés se adhiere a las actividades de concientización con foco en la prevención, el reconocimiento temprano y la educación continua. A través de espacios de información dirigidos tanto al equipo clínico como a la comunidad, se promueve un enfoque integral para abordar esta condición desde una perspectiva de salud pública.

Referencias en formato APA:

- Ministerio de Salud de Chile. (2022). Informe de Vigilancia de Enfermedades Cerebrovasculares en Chile. https://www.minsal.cl

- Santander, L., Ramírez, P., & Lavados, P. (2021). Tendencia de la mortalidad por accidente cerebrovascular en Chile entre 1980 y 2015. Revista Médica de Chile, 149(4), 554-561. https://doi.org/10.4067/S0034-9887202100040554

- Moya, J. y Lavados, P. (2022). Rehabilitación neuromotora en Unidades de Tratamiento del Ataque Cerebrovascular. Revista Chilena de Neuropsiquiatría, 60(3), 289-297. http://www.scielo.cl/pdf/rchnp/v60n3/0717-9227-rchnp-60-03-0289.pdf

- Lavados, PM, et al. (2017). Incidencia de afasia en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico en el norte de Chile. Revista Médica de Chile, 145(2), 145-152.